Il pino che brucia e il “Trato marzo”. La fine del carnevale e la fine dell’inverno quando, un tempo, sbocciavano le gemme, si palesavano gli amori, riprendeva la vita. Per una insolita coincidenza, nel 2022 i due “riti” si sono sovrapposti nel medesimo giorno.

In un secolo, il martedì grasso cade il 1° di marzo raramente. Dal 1900 si è verificato soltanto cinque volte: nel 1927, 1938, 1949, 1960, 2022. Se non abbiamo calcolato male, da qui al 2100 avverrà nel 2033 e 2044.

Il “trato marzo” è un’antica pratica della satira, dei lazzi e dei frizzi che andava in scena per tre sere in numerosi villaggi delle valli trentine. Nel tempo del gossip un tanto al chilo, gli accoppiamenti reali o fittizi finiscono su Facebook ben prima che, alla fine dell’inverno astronomico, possano essere gridati da un’altura sopra il paese. Ad ogni buon conto, nel 2022 si è praticato ancora il “trato marzo” in taluni villaggi della val di Cembra (Grumes e Sover), della val Rendena e della bassa Vallagarina. In Valsugana, segnatamente a Roncegno, si è riproposta, invece, la tradizione di “’n contra marzo”, coi ragazzini che corrono coi campanacci “a svegliare” l’erba dei prati.

Val di Cembra, 1° marzo. C’è poca gente in giro in questo fine di carnevale fiaccato dalla pandemia, improvvisamente sparita dai media (ma non dalle corsie degli ospedali) solo per far posto alle immagini della guerra scatenata dal Ras-Putin nel cuore dell’Europa. C’è poca voglia di far festa tra mascherine semi-obbligatorie e le maschere di carnevale diradate dalla denatalità. Eppure, a Segonzano, le associazioni di volontariato si sono radunate al doss Venticcia, dentro una struttura da trecento posti, non ancora inaugurata e che dovrebbe porsi come il centro sociale della comunità.

Ma è sull’altra sponda della val di Cembra, segnatamente in tre dei quattro ex comuni, oggi raggruppati nell’amministrazione di Altavalle, che si è perpetuata la secolare tradizione del martedì grasso. A Valda, un “pupàz” dalle sembianze di Dante, pendeva da un palo sulla strada che attraversa il villaggio. Si specchiava nella vasca della “fontana del Giubileo”.

Anno 1908, ricorrevano i sessant’anni dall’ascesa al trono degli Asburgo di Francesco Giuseppe d’Austria. Valda, aveva ottenuto da Vienna un “grazioso contributo” per la ricostruzione del paese quando, nell’aprile del 1894, gran parte dell’abitato fu devastato da un incendio. Per rammentare l’episodio, nel 1908 fu posta una lapide sulla colonna della fontana. Alla quale, quasi ad esorcizzare le disgrazie, la notte dell’Epifania si cominciò ad appendere, anno dopo anno, il fantoccio del carnevale. Di solito tiene in mano una chiave, una lanterna e una pignatta. Sottende l’invito a entrare nelle “càneve” del paese. Il pupazzo, una maschera di legno con un po’ di stracci, resta appeso fino al martedì grasso, quando i coscritti lo sottopongono a un processo. La sentenza è immutata da oltre un secolo: “sia dato alle fiamme”. Il misero, a quel punto, è trascinato fino al Croz, sopra il villaggio, per essere bruciato dirimpetto alla valle. Il piccolo corteo dei “carnevalanti” intona una filastrocca: “Evviva, evviva, evviva el carneval,/ l’è mort, l’è morto, l’è morto su ‘n tel pal”.

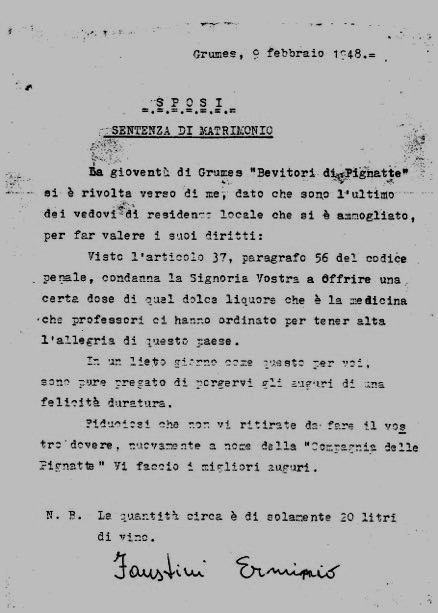

Il pupazzo di Valda dato alle fiamme e il rogo dell’albero del carnevale di Grauno, sono riti di Quaresima anticipata. Restano una delle poche rappresentazioni popolari genuine in un panorama del folclore patinato e cellophanato per i “pacchetti della promozione turistica”. Sono rimaste un’azione spontanea. Vengono dalle generazioni e alle generazioni sono trasmesse. Restano, soprattutto, un’espressione della comunità. Come l’uso del “trato marzo” che resiste a Sover e Grumes. La notte rimanda come in un ping pong le urla e gli schiamazzi da una sponda all’altra della valle. Tocca ai coscritti dar fiato al gioco delle “strane coppie” che è proposto per tre sere di seguito. Tra un accoppiamento storpiato e l’altro i “bariselanti” (i coscritti dell’anno venturo) provvedono a rifocillare con vin cotto i coscritti dell’anno in corso. In mezzo al gruppo, il fuoco arde e riscalda.

L’albero del carnevale di Grauno

In val di Cembra non è l’unico rogo che illumina la notte che immette alla quaresima. Tutto era cominciato la notte dell’Epifania quando, per tradizione, alla colonna delle quattro fontane erano stati fissati quattro pinàti, giovani pini tagliati nel bosco. Era il segno d’avvio del carnevale. Culminato per l’appunto la mattina del martedì grasso, con la ritualità di un antico canovaccio. A mezza mattina, dopo un arguto “processo” l’ultimo sposo del villaggio, con una frasca intinta nel vin cotto era stato “condannato a battezzare” l’albero, già a terra. S’era fatta una comedia, atto unico scritto e recitato dai coscritti (quando ve n’erano) o dai componenti il comitato organizzatore. Una comedia infarcita di pettegolezzi, buffonate e allusioni, con protagonisti gli abitanti di Grauno.

Il pino del carnevale era stato trascinato fin sul doss del Carneval e piantato in una buca. Doveva essere scavata entro mezzogiorno. Se il “comitato” fosse stato in affanno, anche le campane della parrocchiale di San Martino avrebbero ritardato nel segnare, con dodici tocchi, il mezzodì del martedì grasso. Non ci fu la consueta festa nel capannone, sotto l’abitato. Le restrizioni per la pandemia avevano posto il divieto alla distribuzione di cibo.

Poi venne la notte. Il corteo dei giovanotti di Grauno, preceduto e accompagnato dal suono di una fisarmonica, si mosse dalla piazza per calare verso il dosso dell’epilogo. I pompieri si schierarono attorno alla “busa”, pronti a circoscrivere l’incendio qualora, malauguratamente, qualche favilla avesse attecchito fra i campi.

Poco dopo l’ultimo squillo della campana, le fiamme del pino di Grauno si levarono alte come una torcia, a rischiarare la notte. Per consuetudine, il rogo era stato appiccato dall’ultimo giovanotto andato a nozze.

Il suono di una fisarmonica si mischiò col crepitio delle fiamme, alimentate dalla paglia e dalle fascine di legna utilizzate per irrobustire il tronco dell’albero. Le bolife danzavano nel buio. Le lame di fuoco disegnavano, a tratti, profili grotteschi, maschere dal sogghigno infernale. Viste dall’angolo sud del cimitero di Grauno, quasi un balcone sulla valle, rammentavano la dannazione promessa dal pulpito; richiamavano gli incendi, visti in televisione, di una guerra alle porte di casa. Un brivido si scaricò a fior di pelle. Non c’erano segni di letizia tra la piccola folla che assisteva a quel rogo. E non servivano corsi di fisiognomica per intuire, sui volti arrossati dai bagliori, una preoccupazione diffusa. Non già perché il fumo saliva diritto quasi a preconizzare una magra stagione dei campi. Fosse scivolato rasoterra avrebbe annunciato messi pingui, spighe cariche di grano. Così si credeva, quando, anche qui, la vita era appesa ai raccolti, alle scorte delle derrate per l’inverno.

A Grauno, come in altre contrade cembrane, l’ultimo di carnevale è ancora giorno di assoluto riposo. Pena un processo e una scontata condanna. Lo rammentò Giovanni Paolo Zanettin in una nota pubblicata nel 1962 da “Studi Trentini”:

“Una curiosa tradizione [a Grumes] prediceva guai a chi, vecchio o giovane, fosse stato trovato al lavoro l’ultimo giorno di carnevale. La gioventù del luogo girava per il paese e le campagne in traccia di qualcuno scoperto a lavorare; se trovato, lo si pigliava a viva forza e dopo averlo fatto ubriacare lo caricavano su una rozza carretta, lo portavano in giro per tutto il paese, soffermandosi in ogni osteria dove, con lui, bevevano tutti i presenti ricordandogli che l’ultimo giorno di carnevale, per antica consuetudine, non si doveva lavorare. Se il colpevole avesse reagito a questo cerimoniale, la gazzarra si protraeva fino al giorno delle Ceneri; allora, in omaggio al precetto di astinenza, gli ornavano il cappello con un’aringa (loc. peclìn) o una coda di stoccafisso e, seguito da tutta la marmaglia, si ripeteva la visita alle osterie del luogo; finalmente lo si metteva in libertà. Per amara conclusione, il malcapitato doveva, in giornata o nel giorno successivo, recarsi in tutte le osterie visitate e pagare i conti delle libagioni”.

Gli strepiti per le nozze dei vedovi

Era la medesima condanna inflitta a quei vedovi che passavano a nuove nozze. Tanto che nel 1846, l’imperial Regio Giudizio distrettuale di Cembra aveva inviato una nota “al Capo comune di Grauno”. Vi si scriveva:

“Il barbaro costume che vige nel distretto di Cembra di battere le padelle in causa d’un matrimonio con un vedovo; di farsi la stroppaja quando una sposa passa da un paese all’altro e di gridare il Marzo, fu causa di varj disordini, di risse, di pericoli d’incendio e di altre azioni riprovate dalla legge e dal buon senso. È perciò che il sottoscritto ritrova da qui in avanti di proibire le suddette costumanze, in quanto non vengano di volta in volta autorizzate da speciale decreto del Giudizio (di Cembra). S’incarica il Capo Comune di reder noto al Pubblico quest’ordine, anche occorrendo col mezzo del Clero [cioè dal pulpito] e di dare rapporto qualor venisse da qualcheduno trasgredito, onde possa esser assoggettato a rigoroso castigo. Dall’Imperial Regio Giudizio distrettuale, Cembra 23 aprile 1846. Firmato: Negrelli”.

Già ai tempi di Maria Teresa d’Austria (1740-1780), il costume della stropaia era usanza radicata. A una serie di proclami per eliminare gli abusi, si contrapposero altrettanti “ricorsi” per mantenere la tradizione.

Anche in caso di matrimonio tra vedovi si doveva pagare un “pedaggio” alla comunità. Se il vedovo che riprendeva moglie non avesse posto mano al portafoglio si faceva baccano all’infinito. Nei paesi della Val di Cembra si indicava col termine “bàter le padéle”, “macalut” o “smàcaluf”.

Presso i Romani, le seconde nozze erano proibite alla vedova per un anno, in modo da non avere dubbi sulla paternità della prole (turbatio sanguinis). Almeno nei primi secoli la Chiesa cattolica rifiutò di benedire la bigamia successiva. Papa Nicolò I (858-867) decretò che le vedove, passando a nuovo matrimonio, non potessero coprirsi col velo nuziale. Anche questo spiega le beffe dei vicini che, per secoli, accompagnarono i rimaritaggi. Fenomeno, peraltro, comune a molte località. A Verona si diceva “battere le bacinéle”, a Parma, Ferrara, Bologna e altre città del centro Italia erano chiamate “le tamburate”.

Ricordava (1962) G. P. Zanettin: “Il matrimonio dei vedovi era assai semplice e si cercava di celebrarlo quasi all’insaputa, la mattina ancor prima dell’Ave Maria e magari in un altro paese, allo scopo di evitare quell’assordante gazzarra che a Cembra va sotto la denominazione di testi; ma il popolino, con la scusante di mantenere la tradizione, non la risparmiava a nessuno. A Cembra si sviluppava in un pandemonio infernale, che si faceva la sera davanti alla casa di un vedovo quando si riaccompagnava. Aveva inizio il giorno delle nozze e durava finché l’attore si decideva a pagare la tassa di beneficienza o versava un obolo per S. Messe o faceva erigere una croce espiatoria, come qualche volta è successo”.

Di solito, “quando si veniva ad un accordo, il vedovo firmava il contratto nel quale era compreso il placet di poter fare altrettanto col successore. Se l’interessato non si piegava incominciavano le grida, schiamazzi e rumori da stordire con le relative rime”. Raccontava (1962) G. P. Zanettin: “Soltanto chi ha assistito ad un tale baccano può farsi l’idea della genialità popolare nell’inventare mezzi per far chiasso; padelle, coperchi di metallo, vasi di latta, campanacci, catene da carro, strumenti musicali, tutto serviva allo scopo e, perfino, quando l’organizzazione era completa, si fabbricavano due pupazzi di paglia rappresentanti un uomo e una donna e si issavano con lunghe pertiche all’altezza delle finestre del disgraziato”.

Per mettere fine agli schiamazzi, a Cembra il vedovo-risposato doveva pagare “’na congiàl de vin, se no baterén fin che nasce en bel bambin” (una bigoncia di vino, diversamente si farà baccano sin che nasce un bel bambino); oppure “se [el tale] no ‘l se vòl comodàr, fin che i cava le rave gaverén da smacàr” (se [il tale] non vuol aderire all’invito, continueremo a battere sin che verranno raccolte le rape, ovvero a inverno inoltrato).

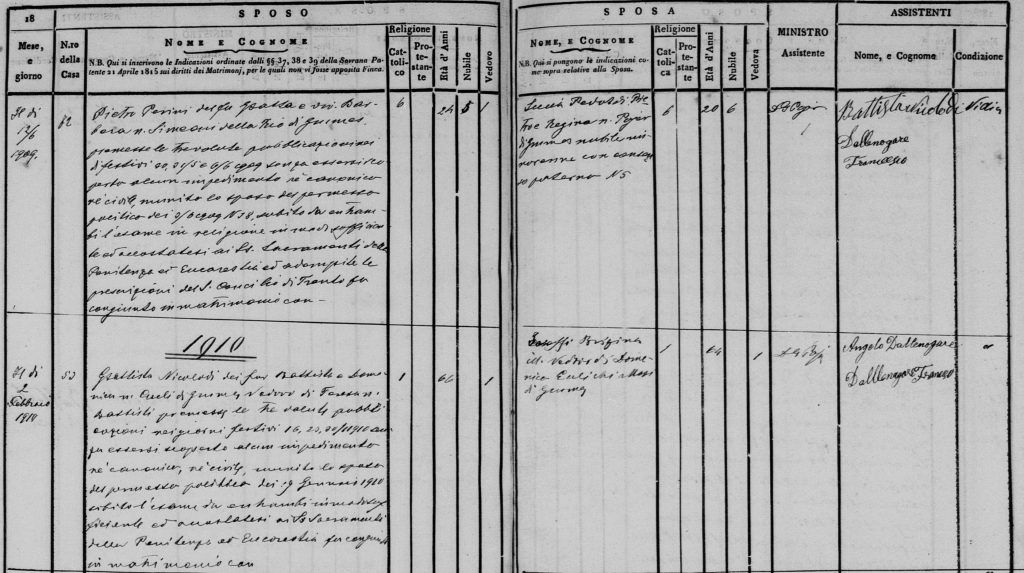

A Grumes c’è ancora il “capitèl dela Brigida”, costruito, sia pure controvoglia, da Giovanni Battista Nicolodi, detto el Boteghèr. Rimasto vedovo, nel 1910 decise di portare all’altare Brigida Gioseffi, con più vedovanze alle spalle.

La donna era nata nel brefotrofio delle Laste, a Trento, nel 1847, e aveva già accompagnato al cimitero i due precedenti mariti. Il Battista, pur aspirando a nuovo talamo, non aveva inteso sottostare alle consuetudini del macalùt. Battendo piatti e padelle, i giovanotti del paese avevano avviato l’antica pratica percorrendo avanti e indietro le strade del villaggio. Al calar della sera, cantavano a squarciagola:

“Se ‘l Batista no ‘l se arende/ farèn musiche tremende/ e se no ‘l se arenderà/ tut l’an se smàcherà”.

Il Battista, che abitava ai Masi di Grumes, non aveva voluto cedere. Ogni volta che scendeva in paese era accolto con uno strepito di coperchi e di padelle. Esasperato, dopo un anno domandò consiglio al cappellano il quale gli suggerì di finanziare la costruzione di un capitello. L’edicola fu fabbricata all’incrocio della strada tra i Masi alti e i Masi bassi. Da allora fu indicato da tutti come el capitél dela Brigida.

Diroccato dal tempo e dalle intemperie, il primo tabernacolo fu demolito. Nel 1996 fu ricostruito dai pronipoti della Brigida, grazie anche al contributo di 10 milioni di lire offerto da Giuseppe Dalvit, un vedovo rimaritato. Dichiarò che aveva sognato la Brigida la quale gli aveva raccomandato il ripristino del manufatto. A perpetua memoria.

© 2022 Il Trentino Nuovo