Il Giro d’Italia nelle sue tappe trentine (Canazei, Sega di Ala, Rovereto) ripropone pagine epiche della corsa rosa. Carlo Martinelli racconta, da par suo, la bella storia di Claudio Michelotto, da Roveré della Luna, e pure quella di Franco Sandri, da sempre tifoso di Michelotto.

La scoperta è bella, seppur tardiva. Scoprire che è del 2008 un delizioso romanzo che ha come coprotagonista un ciclista trentino che ha lasciato un segno non trascurabile nella storia del pedale italico. Si parla di Claudio Michelotto, di Roveré della Luna, al confine tra le province di Trento e Bolzano e che per questo, in una telecronaca della Rai, l’indimenticato Adriano De Zan, arrivò a definire “il ciclista lunare”. Sì, Michelotto compare, eccome, nelle pagine de “Il ’68 a pedali” di Francesco Ricci che racconta il 1968, anno ribelle e simbolico quanto mai. Lo fa da un punto di vista sportivo. E’ l’anno del 51esimo Giro d’Italia, vinto e stravinto da un fantastico quanto dirompente Eddy Merckx. Eddy voleva tutto e tutto si prendeva.

Attraverso un falso diario di un ciclista mai esistito che partecipa per caso a quell’edizione del Giro, Ricci – emiliano eclettico – riporta il lettore a quel 1968. Mescola avvenimenti grandi e piccoli con le vicende agonistiche. Parigi, Milano, Cannes, Praga, Roma, Jimi Hendrix e Marcuse, la Triennale e la banda Cavallero, Cohn-Bendit e Bob Kennedy, Dino Buzzati e Sartre, Montale e la Cederna, Pasolini e la sua lettera, Moratti che lascia a Fraizzoli, Brera che torna direttore della Gazzetta dello sport.

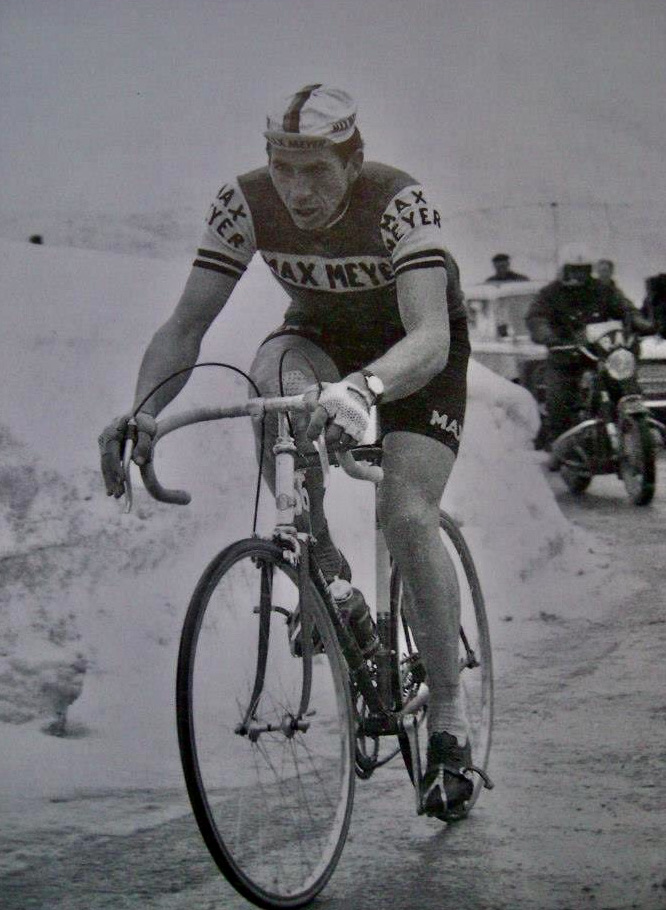

Voi direte: e Michelotto? Il corridore lunare in quel Giro correva con la Max Meyer e si classificò ventesimo. Nel romanzo è il compagno di stanza – “lo zio” – del ciclista mai esistito che tiene il diario di quel Giro. Nella premessa al libro l’autore scrive: “Non me ne voglia Claudio Michelotto. In queste pagine ricorre frequente il suo nome, ma è solo un gioco. Ho voluto trovare un compagno di stanza al ciclista inesistente, dargli un nome. E il nome che ho scelto è proprio il suo. Il perché è presto detto: ogni volta che scendo in bici da Serramazzoni lungo la via Giardini sul muro di una vecchia casa di campagna si legge ancora la scritta W MICHELOTTO. E ogni volta che la leggo mi commuovo”.

Doveroso post scriptum. Francesco Ricci segnala che la vecchia casa di campagna con la scritta, adesso non c’è più. L’hanno abbattuta. Sì, ci sono storie di sport che si portano appresso un che di personale, di vissuto. Che va subito messo in tavola, per meglio delineare i contorni della storia che andiamo a raccontare. Dove c’è appunto un protagonista assoluto: un ciclista che ha lasciato certamente un segno nella storia del pedale italiano, ma le cui tracce avrebbero potuto essere ben più marcate se…

Già. Questa è una storia di un “se”. E’ la storia di Claudio Michelotto, il corridore di Roveré della Luna, paese a cavallo tra Alto Adige e Trentino, ma la targa è TN, ovviamente. E’ una storia che si dipana tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso. Epoca gloriosa del ciclismo se solo pensiamo ad alcuni nomi: Anquetil, Merckx, Gimondi, Adorni, Motta, Poulidor. Correva in gruppo con loro, il nostro. Ma questa è anche la storia di chi scrive: all’epoca bambino in un paese che da Roveré distava sette chilometri e in una casa di via Fratelli Bronzetti – sì, i fratelli di Roverè della Luna che erano tra i Mille di Garibaldi sbarcati in Sicilia – davanti alla quale il ciclista Michelotto sfrecciava sovente, durante le sue sedute di allenamento.

Ma questa è anche la storia di Franco Sandri, da sempre tifoso del Michelotto ciclista, suo compaesano. E’ lui, in solitaria umiltà, che da anni alimenta una pagina facebook dedicata propria a Michelotto. Vi deposita ritagli di giornale, fotografie d’epoca, ricordi, curiosità. Colleziona tutto quel che riguarda il ciclista: dalle magliette al fotoromanzo di un giornalino per ragazzi nel quale Michelotto compariva assieme a tutti i suoi compagni di squadra, la Scic.

Succede che Franco Sandri abbia incrociato i suoi percorsi “michelottiani” con chi, un tempo bambino, ora scrive e racconta anche storie di sport. In qualche modo ci ritroviamo nel voler rammentare le gesta di un grande ciclista che, per un carattere di estrema riservatezza che talvolta parrebbe assumere i tratti della scontrosità, fa di tutto perché di lui si parli il meno possibile. Michelotto è tuttora formidabile macinatore di chilometri in bici, chi lo incrocia sulle strade dei cicloamatori sa che tiene un ritmo cui pochi tengono dietro. Disdegna invece interviste, cerimonie pubbliche, qualsivoglia di quegli incontri che talvolta rimettono insieme i campioni di un tempo.

Riavvolgiamo il nastro della memoria. Cinquanta anni fa, giusti giusti. Torniamo all’8 giugno del 1971. Giro d’Italia. Siamo in Austria, a Lienz. Il giorno prima c’è stata la tappa del terribile Grossglockner. Tempo da lupi, polemiche, spinte. Claudio Michelotto è in maglia rosa ormai da dieci giorni. Ma in terra d’Austria tra chi lo attacca – in un modo che suscita qualche polemica – c’è Felice Gimondi. Che non può più puntare alla vittoria finale. Così facendo, semmai, facilita un altro, lo svedese Gosta Petterson, uno dei quattro fratelli di una famiglia tutta ciclistica.

Michelotto resiste anche se lo penalizzano di un minuto per spinte. La sua squadra, la Scic, furibonda, minaccia di ritirarsi. Torriani, il patron del Giro, li convince a restare. E’ un grande indimenticato cronista di ciclismo, Gino Sala, sulle pagine dell’Unità, a raccontare i retroscena di una edizione assai tormentata. Quello stesso Sala che rivelò come Eddy Merckx avesse in grande considerazione Michelotto, fino a tentare di portarlo nella sua squadra, gregario ideale per energie e tenacia. Torniamo in gara. A quella drammatica tappa dell’8 giugno. La Lienz – Falcade di 195 chilometri con il Passo Tre Croci, il Falzarego, il Pordoi e il Passo Valles da scalare. Michelotto parte ancora in rosa con 1 minuto e 22 secondi di vantaggio sul “vecio” Aldo Moser (che in quel Giro indossò per un giorno la maglia) e due minuti su Gosta Petterson. Gimondi è furioso per le accuse di aver voluto attaccare Michelotto sul Grossglockner. E c’è un particolare di cui tenere conto, forse, alla luce delle dinamiche non solo sportive che muovono (allora come oggi, sebbene in proporzioni non paragonabili) anche il ciclismo.

State attenti. Michelotto corre per la Scic, Gimondi per la Salvarani, Petterson per la Ferretti. Tutti marchi di cucine componibili. La tappa, per Michelotto – ancora in maglia rosa a quattro giorni dal termine del Giro, la vittoria sembra a a portata di mano – è un calvario. A fine gara è balbettante per lo choc, sanguinante per una caduta nella discesa dal Valles. Dirà all’arrivo: «E’ la vita. Non ho dormito, stavo male fin da stamane, una foratura ha provocato il capitombolo. Avevo appena iniziato l’ultima discesa, stavo spingendo a fondo, queste sono le strade di casa mia. Mi si è afflosciato il tubolare posteriore, la bicicletta ha sbandato come impazzita, sono volato sull’asfalto, sono rotolato giù per una ventina di metri. Sanguinavo parecchio, mi sono annodato un fazzoletto alla meglio, ho proseguito come in “trance”. Ma il telaio era storto, i freni non funzionavano più bene, in ogni curva ero costretto a strisciare i piedi per terra. Ho cambiato bicicletta, negli ultimi chilometri mi sembrava quasi di non sentir più dolore, sentivo soltanto il sangue che mi scorreva sul volto. Poi mi sono mancate le forze, non ho più capito nulla…».Non aggiungerà altro. Si toccherà il capo e quella maglia rosa che aveva tenuto per dieci giornate e che si è visto portare via sulle strade di casa.

E non aggiungerà altro per davvero, mai più, Claudio Michelotto. Quella tappa, la vince Gimondi. Che si dirà dispiaciuto per il trentino ma che di fatto consegna il Giro allo svedese.

C’è dell’altro: il primo giugno, a Mantova, il Giro osservò il suo giorno di riposo. Michelotto ne approfittò per

una incombenza medica, antipatica quanto necessaria: si fece togliere il verme solitario. Raccontò: «Dovetti stare in bagno tutto il giorno. Ero indebolito e qualcuno fece circolare la notizia del mio malessere. Iniziarono così ad attaccarmi continuamente, finché mi strapparono la maglia e il Giro lo vinse Petterson».

Nella cronaca di un quotidiano nazionale, il 9 giugno 1971, si poteva leggere: «Michelotto non ha resistito a Gimondi, ed oggi si parla di lui come di una vittima della guerra tra le cucine componibili».

Un passo indietro, allora. Fondista di notevoli possibilità ed eccellente regolarista. Così le enciclopedie del ciclismo definiscono Claudio Michelotto, che nasce a Trento il 31 ottobre del 1942 e cresce a Roverè della Luna. Si mette in luce nel 1963 con l’Aurora. L’anno dopo disputa il Tour dell’Avenir e vince il Giro d’Ungheria. Spera di essere convocato nella Nazionale che disputa le Olimpiadi di Tokyo: invece viene clamorosamente escluso, prima grande cocente delusione della sua vita. Nel 1965 corre per la Sammontana, ottiene buoni risultati e a 23 anni passa professionista. Su di lui punta la Sanson ma il 1966 è da dimenticare: bruttissima caduta a Zurigo con un trauma cranico che spaventa non poco. Si riprenderà, ma la stagione è finita. Nel 1967, in maglia Max Meyer, rientra alle corse. Il 9 giugno 1967, nella tappa del Giro che arriva nella sua Trento, attacca ma a pochi chilometri dall’arrivo sbaglia strada e finisce contro una balla di fieno. Arriva secondo in volata, beffato da Adorni.

Nel biennio 1968-69 si ritaglia un posto di primo piano nel panorama del ciclismo italiano. Vince la Tirreno- Adriatico, il Trofeo Cougnet, la Coppa Bernocchi. Nel 1969, in un mese, fa suoi Trofeo Laigueglia, Giro di Sardegna e Milano-Torino. E’ secondo al Giro d’Italia dove si impone nel Gran Premio della montagna e dove si aggiudica alla grande, con una fuga solitaria, il tappone dolomitico di Cavalese. Nel 1970 una doppia frattura alla clavicola (una rimediata al Tour) lo blocca.

E siamo al 1971, all’anno del mancato successo al Giro d’Italia, già raccontato. Dieci giorni in rosa restano a testimoniare una prestazione di assoluto rilievo. E fa comunque a tempo a vincere il Giro di Campania. Eppure la Scic non gli rinnova il contratto. Così nei due anni successivi è con la Gbc, conquista la maglia azzurra per i Mondiali di Gap dove vincerà Marino Basso e dove lui è riserva. Le ultime perle di una carriera “incompiuta” sono il successo in una tappa al Giro della Svizzera ed il Trofeo Cougnet.

Nel 1973, il ritiro. Per decenni lavorerà in una concessionaria automobilistica di Trento. Poi, per il “ciclista lunare” arriva la pensione. Sempre vissuta nel segno di una riservatezza estrema.